Corrispondenze dell’esule – Rubrica di Annamaria Torroncelli

Sono arrivata “esule” a Roma a tre anni. E questa città è il luogo della mia vita, è la mia casa. Ma il sangue e la carne appartengono a Napoli. Non bastano duecento chilometri per smettere di essere partenopei, se l’aria che si respira in casa è intrisa di tradizioni, di parole che sanno di storia e di terre lontane.

Mio padre, raffinato conoscitore di teatro e poesia napoletana del ‘900, nelle lunghe serate estive al mare, quando in albergo non esistevano le animazioni, raccoglieva intorno a sé un nutrito pubblico del sud e del nord con il suo repertorio di storie, letture e declamazioni a memoria di autori quali Di Giacomo, Viviani, Russo, De Filippo, Marotta. Io lo ascoltavo rapita, ammirando la sua trasformazione da austero gentiluomo d’altri tempi nell’ estroverso cantastorie della sua città. Quelle “lezioni”, senza dubbio alcuno, mi sono rimaste nel cuore e hanno germogliato nella mente.

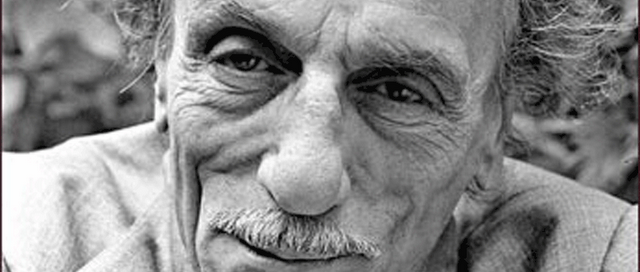

Cresciuta, quindi, a pane ed Eduardo, il primo impatto con il profumo della polvere del palcoscenico non poteva che essere con il suo teatro. E di questo battesimo ne serbo colori, suoni e luci. Una memoria indelebile della mia infanzia. Avevo otto, nove anni. Non di più. Una domenica pomeriggio, i miei genitori mi invitano a prepararmi in fretta, per un importante appuntamento. Senza dirmi dove e con chi. Curiosità ed eccitazione mi fanno preparare in un battibaleno. Ben presto la scoperta. Si andava a teatro, il grande teatro Quirino, a vedere Eduardo De Filippo nella commedia Non ti pago.

Il cinema lo conoscevo bene, il teatro non lo avevo mai visto, era una cosa seria, da adulti. Infatti, di bambini, sebbene fosse domenica pomeriggio, ne vedevo pochissimi. Mi sentivo una privilegiata, e ne ero orgogliosa. Affascinata da quel mare di velluto rosso delle poltrone e della moquette, che restituiva suoni ovattati, e dalla ritualità dei gesti delle maschere e degli spettatori, mi sentivo in un luogo incantato. All’improvviso, una voce calda, gentile, invitante, piove nella sala. “Signori, inizia lo spettacolo”.

All’invito misterioso e ineluttabile, il pubblico prende posto. Ognuno nella propria poltrona di velluto rosso, in un silenzio innaturale ed assordante, centinaia di occhi si concentrano, nel buio, su un altro rosso, quello del sipario. Trattengo il respiro, consapevole di vivere una magia, ancora sconosciuta, ma che già mi entrava nella pelle. Stavo per iniziare un viaggio meraviglioso, ed ero emozionata, inaspettatamente emozionata.

Nell’oscurità, sento il rumore dolce delle carrucole dell’enorme sipario, la tenda rossa con le frange dorate scorre lentamente, e nel silenzio, degno di una celebrazione mistica, si scopre la scena illuminata a giorno. Abitata da voci e personaggi veri, gli attori. Un brivido, mai più dimenticato. Quella manciata di secondi che precede l’apertura del sipario e che separa i miei occhi di spettatrice dalla scena allestita dietro la tenda con le frange d’oro, mi scarica nelle vene e nella pelle sempre, immancabilmente la stessa emozione di allora. E di anni sì che ne sono passati!

Non credo ai miei occhi. Lì, sul palcoscenico, a pochi passi da noi, c’è il grande Eduardo, il mito. È lì in carne ed ossa, insieme ai magnifici Luisa Conte e Ugo D’Alessio. Sono lì, insieme a noi parlano, ridono, si arrabbiano. Trascinandoci in quello straordinario gioco che è il teatro. Un gioco che innamora, perdutamente e per tutta la vita.

E poi, il suono armonioso della mia lingua, il napoletano, perché di lingua si tratta.

Comprendevo tutto, non avevo incertezze linguistiche, non avevo bisogno di interventi di traduzione in simultanea. Mi sentivo riscattata nella mia ritrovata appartenenza al mondo partenopeo. Non molto tempo prima la maestra mi aveva sgridato, davanti a tutta la classe, per la mia pronuncia un po’ troppo napoletana, per l’esattezza la pronuncia “forte” della esse impura, più nota come la esse preconsonantica. Ricordo l’umiliazione di sentirmi “piccola e nera”, diversa e discriminata. Davvero, esule in terra straniera.

Quell’offesa è riuscita a condizionare il mio rapporto con Napoli e la sua lingua. Da allora, giurai a me stessa che avrei acquisito una pronuncia perfetta, scevra da qualsiasi inflessione dialettale. Nessuno doveva capire quali fossero le mie origini, dovevo cancellare ogni traccia della mia “colpa”. Ma il sangue urla, si sa. E il primo colpo di piccone a questa corazza che avevo indossato, lo diede proprio il buon Eduardo.

Il napoletano era la mia lingua madre e, seppure fossi convinta di acquisire una pronuncia pulita, non dovevo trascurarlo. Dovevo custodire questo gioiello nel mio cuore, sarebbe stata la mia marcia in più. E quella marcia mi ha condotto fin qui, tra le colonne di un magazine partenopeo, a raccontarvi ricordi di amori ritrovati e dolorose discriminazioni. A confessioni che sanno di valigia di cartone, a parole che sanno di sapienza antica. Di famiglia e di sangue.