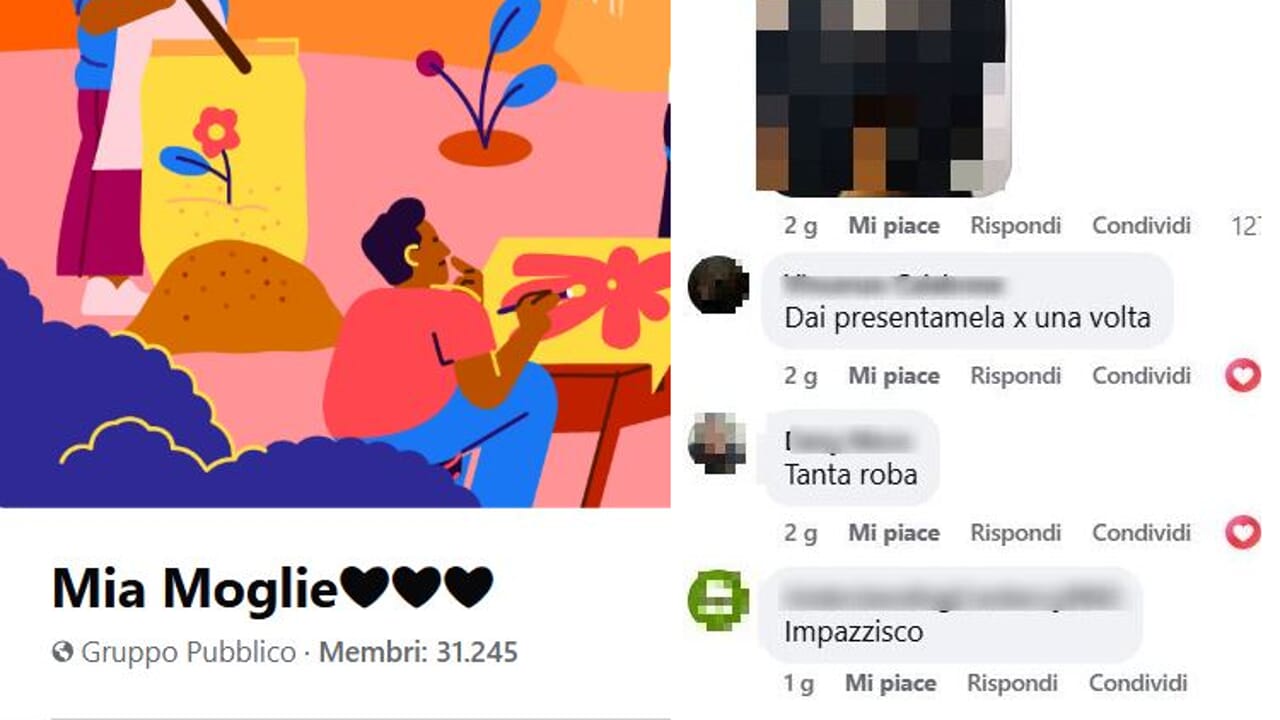

Il 20 agosto è stato ufficialmente chiuso il gruppo Facebook “Mia Moglie” con oltre 32mila iscritti, ma solo dopo centinaia di segnalazioni. Cosa si celava di così strano al suo interno? Beh, in realtà era una vera community, tra l’altro alla luce del sole, in cui uomini condividevano immagini delle proprie mogli, ma anche di donne ritratte senza saperlo. Il tono dei commenti era di una tossicità disarmante. Un utente scriveva: “Bel fisico da puledra la signora, si può vedere altro?”. Un altro rincarava la dose: “Peccato davvero che non vuole fare foto, allora falle te di nascosto, seguo con interesse”. Questi sono solo due esempi “moderati” rispetto alla valanga di volgarità e violenza verbale che inondava la bacheca del gruppo. Il dettaglio più agghiacciante? Molte delle donne ritratte non sapevano nemmeno di essere finite online, trasformate in merce da esposizione per una platea di sconosciuti. “Quando scopri che tuo marito ha condiviso quelle foto, non si tratta solo di un reato”, ha raccontato una vittima, “è un tradimento che ti toglie dignità, sicurezza e la libertà di vivere il tuo corpo”. A denunciare pubblicamente l’esistenza del gruppo sono state le pagine “No Justice No Peace” e “L’ha scritto una femmina”, gestita dall’attivista Carolina Capria, che ha dichiarato: “Si tratta di pornografia non consensuale, di violenza sistemica. Chi partecipa è complice di un crimine”. Capria, dopo aver visto i contenuti, ha raccontato la nausea e lo shock provati: foto di donne al mare, al supermercato, in spiaggia, accompagnate da un filo conduttore unico: il disprezzo per il consenso. Il caso ha riacceso anche il ricordo della vicenda di Gisèle Pelicot, la donna francese drogata, abusata e filmata dal marito e da un’intera rete di complici. Anche lì, come nel gruppo “Mia Moglie”, l’elemento centrale era lo stesso: la donna ridotta a corpo ignaro, esposto e condiviso.

Meta ha confermato la chiusura del gruppo, spiegando: “Abbiamo rimosso Mia Moglie perché violava le nostre policy contro lo sfruttamento sessuale di adulti. Non consentiamo contenuti che incitano o sostengono abusi sessuali”. Ma la partita è tutt’altro che chiusa: i gruppi rinascono altrove, più nascosti e protetti, soprattutto su Telegram. Dal 2019 la legge italiana punisce la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti con pene fino a 6 anni di carcere, eppure, la pratica prolifera. Si tratta a tutti gli effetti di revenge porn, anche se qui la logica non è vendetta, ma ostentazione, un’esibizione tossica della “proprietà” della donna.

Il problema però sta a monte, ed è la convinzione tossica che la donna sia una proprietà: se sei “mia moglie”, sei anche la mia “merce da esibire”. Questo è il pensiero che trapela dalle chat, dove i mariti condividono foto private delle loro partner come se fossero figurine da scambiare e dove il consenso non è nemmeno contemplato. E spesso le donne scoperte a loro insaputa vengono derise, commentate, spogliate pubblicamente non solo del loro corpo, ma della loro libertà di scelta. L’idea della donna come proprietà o trofeo non è un tema nuovo seppur riprovevole, il problema però è che oggi viene amplificato da piattaforme che moltiplicano pubblico e complicità. Mostrare “la propria” moglie ad altri uomini significa ostentare quasi l’esserne padrone, costruire legami di virilità. Ma una domanda che non dovrebbe nemmeno esistere viene spontanea al proposito: com’è possibile che un uomo invii foto intime della propria moglie, spesso senza che lei lo sappia, a perfetti sconosciuti? Ma soprattutto, com’è possibile che la società tollera ancora tutto questo?